Articles and Videos動画・コラム

【正倉院 聞き耳頭巾(ききみみ ずきん)】#6

この連載コラムの前回の投稿は、昨秋(令和6年)の正倉院展の会期の頃であった。その後、宝物たちは無事帰還、御閉封後に、ふたたび安息の日々が始まったようである。今更ながらの感は拭えないが、その出陳品からいくつか拾い上げて、紹介してみたい。

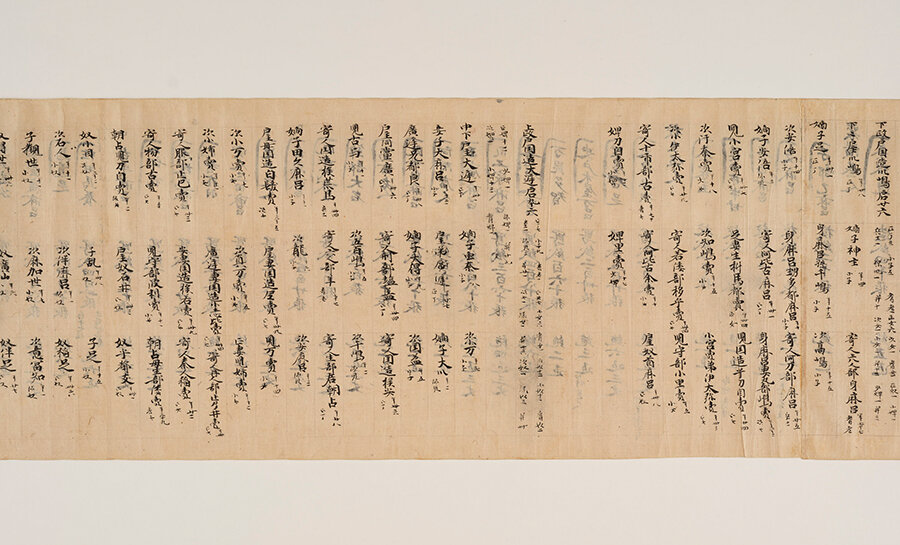

文書の展示コーナーに、「正集第二十六巻」が展観されていた。奈良国立博物館の出品目録では、「49正倉院古文書正集第二十六巻」と、正式名称で載っており、中身は〔御野国戸籍・陸奥国戸口損益帳〕と補足的に示される。今回は、この「御野国戸籍(みののくにこせき)」をとりあげようと思う。「御野」は「美濃」の古い表記。その北につづく飛騨国と共に、今の岐阜県の県域を構成する。

全ての正倉院宝物には、それ自身をあらわす「名」がある。ただ、それには2種類あって、自分で名乗っている名称と、他者から(管理上の都合などによって)付けられた名称、その両方が宝物名にはある。書跡の範囲でも、典籍や経典、北倉の献物帳・曝涼帳・出納記録の名称は、多くは成立時点に付けられた名であり、それがあればもちろん呼び名として尊重する。

この観点からいうと、「正倉院文書」という名は、後からのものである。正倉院文書が、現在のように一つのかたまりとして成立するのは、永い正倉院の歴史のなかでは、そう古いことではない。その出発点でさえ、江戸時代も末、幕末の天保年間からであり、明治時代の中頃まで掛かって、ようやく終着点に達する。

この間、最初の正集(全部で45巻)に始まり、続修、続修別集、続修後集、続々修と段階的に整理・編集が進んだ。正集以下、グループそれぞれが、一つの宝物として(巻数で示される複数の内訳をもつから、さらに明細目録が必要となる)として目録に登録されたのである(中倉15~中倉20)。

したがって、正集第二十六巻という名称には、選抜チームの栄えある第1期生、という意味が刻印されている。現存最古の大宝2年(702)作成、という御野国戸籍は、種類・分量が多いため、正集二十二から二十六までの五巻を、ほぼ単独で占めている。この稿を書きながら気付いたが、国内の郡の並び順は、活字本である『大日本古文書』編年文書第1冊(明治34年刊行)では、正集の巻数順になっていない。『和名類聚抄』国郡部に見える、味蜂間(安八)、本簀(本巣)、肩県(方県)、各牟(各務)、山県、加毛(賀茂)の順が採用されている(戸籍と和名抄との表記を併記した)。ともかく、そのおかげで、岐阜県は多くの古豪を送り出した名門県のようになった。

第二十六巻の大半を占める肩県郡肩々里(かたがたぐんかたがたり)戸籍は、今の岐阜市北西部あたりに比定される。その中でもひときわ目を引くのが、当地の伝統的名族である国造大庭(くにのみやつこおおにわ)の戸である。戸口数96名。これは、現存するすべての戸籍中第2位。末尾3名(1行分)が欠失しているが、働き手の数や資産にもとづく当時のランク付けで「上政戸」「中下戸」という高い評価を得ており、その記載内容は見た目からして迫力に満ちている。

この規模に達せずとも、古代の戸籍に見える戸の人数は、一般に、今の感覚からすればかなり多い。ほとんどが、一つ屋根の下に寝起きする、という規模を超えていて、「大家族」という表現で済ませるわけにはいかないのである。

ただし、一つの戸を構成する原理は、現代の家族のそれと変わらない。誰が戸主になるかを決め、次にどの範囲までを構成員(戸口)とするか。婚姻と出産から発生する関係の連鎖を利用して戸の外枠を決め、中には親族関係を表示できない戸口や、奴婢なども含む。大庭の場合は、近隣にも一族が暮らす環境にあり、年は41歳の働き盛り。生母も65歳で健在であり、誰が見ても「この人をおいて他にはない」人物であっただろう。戸主の個人的な力と、構成員の多寡(たか)は、おおむね比例する。大庭は、どの範囲まで、見分けがつき、声を聞き分けたのだろうか。

御野国肩県郡肩々里戸籍 正集〈中倉15〉第26巻第8~9紙

(元・宮内庁正倉院事務所長 杉本一樹)